メディア

| 雑誌 | 説明 | 出版社 | 初版 |

| 月刊「化学」 | 1954年9月に大阪大学の小竹無二雄教授が、他の先生方と月刊誌「化学」を刊行するために集まったのが始まり。 化学同人は一般科学に関する質の高い読み物がDOJIN選書やDOJIN文庫というシリーズで出版されており、一般教養の広い分野に対して出版活動。 京都市下京区に本社を構える出版社 | 化学同人 | |

| 現代化学 | 東京化学同人は物理学や数学の教科書も出版されており自然科学を手広くカバーする。 東京都の文京区に本社を構える出版社。 | 東京化学同人 | 1971 |

目次

ノーベル化学賞

まず私たちごく一般人の感覚として意外なのは、光合成に関する研究が生理学・医学賞ではなく化学賞で評価されて受賞していることです。

2020年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 2024 | コンピューターを使ってたんぱく質を構成する20種類のアミノ酸から他のたんぱく質とは異なる全く新たなたんぱく質を設計することに成功。 「アルファフォールド」と呼ばれるAI=人工知能モデルを開発し、すでに形がわかっているたんぱく質のアミノ酸のつながり方をAIに学習させることで、折りたたまれた状態の立体構造を高精度に予測することができ、これまで、多くの研究者が特定した2億個のたんぱく質の構造を予測することに成功。 | デイビッド・ベイカー デミス・ハサビス ジョン・ジャンパー |

| 2023 | 「量子ドット」と言う極めて微細な結晶を発見するなどして、「ナノテクノロジー」の発展につながる基礎を築いた貢献に対して | ムンジ・バウェンディ ルイス・ブルース アレクセイ・エキモフ |

| 2022 | クリックケミストリーと生体直交化学(英語版)の開発 | キャロライン・ベルトッツィ モーテン・P・メルダル バリー・シャープレス |

| 2021 | 不斉有機触媒の開発 | ベンジャミン・リスト デイヴィッド・マクミラン |

2010年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 2020 | ゲノム編集手法の開発 | エマニュエル・シャルパンティエ ジェニファー・ダウドナ |

| 2019 | リチウムイオン二次電池の開発 | ジョン・グッドイナフ スタンリー・ウィッティンガム 吉野彰 |

| 2018 | 「酵素の指向性進化法の開発」 フランシス・アーノルド 「ペプチドおよび抗体のファージディスプレイ法の開発」 グレゴリー・ウィンター/ジョージ・P・スミス | フランシス・アーノルド グレゴリー・ウィンター ジョージ・P・スミス |

| 2017 | 溶液中で生体分子を高分解能構造測定するためのクライオ電子顕微鏡の開発 | ジャック・ドゥボシェ ヨアヒム・フランク リチャード・ヘンダーソン |

| 2016 | 分子マシンの設計と合成 | ジャン=ピエール・ソヴァージュ フレイザー・ストッダート ベルナルト・L・フェリンハ |

| 2015 | DNA修復の仕組みの研究 | トマス・リンダール ポール・モドリッチ アジズ・サンジャル |

| 2014 | 超高解像度蛍光顕微鏡の開発 | エリック・ベツィグ シュテファン・ヘル ウィリアム・モーナー |

| 2013 | ||

| 2012 | ||

| 2011 | 準結晶の発見 | ダン・シェヒトマン |

2011年の発見の準結晶の模様の中にはペンローズタイルも含まれているようです。

そして特許になったり産業利用もされているようです。

(ペンローズは2020年に相対性理論によって、ブラックホールの形成が証明されることの発見によってノーベル物理学賞受賞しています。)

準結晶で半導体になるものがあるか?これも物性物理では関心ごとのようです。

| タイトル | オススメポイント! | 作者 | 初版 |

| ノーベル化学賞受賞者の受賞記念に出版された貴重な本 | 吉野彰 | 2019 |

2000年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 2010 | 有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング | リチャード・ヘック 根岸英一 鈴木章 |

| 2009 | ||

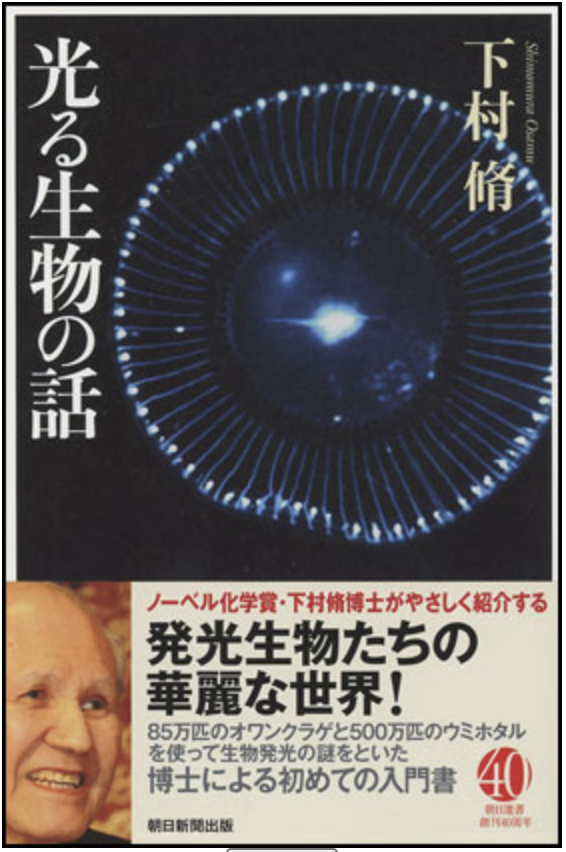

| 2008 | 緑色蛍光タンパク質 (GFP) の発見と開発 | 下村脩 マーティン・チャルフィー ロジャー・Y・チエン |

| 2007 | ||

| 2006 | ||

| 2005 | ||

| 2004 | ||

| 2003 | ||

| 2002 | 生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発(生体高分子の質量分析法のための穏和な脱離イオン化法の開発) | ジョン・フェン 田中耕一 クルト・ヴュートリッヒ |

| 2001 | 「不斉触媒による水素化反応の研究」 ウィリアム・ノールズ/野依良治 「不斉触媒による酸化反応の研究」 バリー・シャープレス | ウィリアム・ノールズ 野依良治 バリー・シャープレス |

| タイトル | オススメポイント! | 作者 | 初版 |

| ノーベル賞受賞記念として出版された数少ない本 | 根岸英一 | 2010 | |

画像引用先:朝日新聞出版 | ノーベル賞受賞テーマの周辺について今後の展望などを受賞者自らが語る貴重な本 | 下村脩 | 2014 |

画像引用先:長崎文献社 | 下村脩 | 2010 | |

| | ノーベル賞受賞について本人が語っている数少ない本 | 田中耕一 | 2004 |

1990年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 2000 | 導電性高分子の発見と開発 | アラン・ヒーガー アラン・マクダイアミッド 白川英樹 |

| 1999 | ||

| 1998 | ||

| 1997 | ||

| 1996 | フラーレン (C60) の発見 | ロバート・カール ハロルド・クロトー リチャード・スモーリー |

| 1995 | ||

| 1994 | ||

| 1993 | ||

| 1992 | ||

| 1991 |

2000年の白川氏の発見した導電性高分子はスマートフォンのタッチパネルやリチウムイオン電池で使われているそうです。高分子は長い間絶縁体と考えられていたそうです。

1996年フラーレンとはサッカーボールの形をした自然界には微少な炭素分子のことです。

すでにアンチエイジングケアの美容成分として化粧品に応用されているそうです。それを合成で人工的に作ることに成功したことでノーベル賞に繋がったそうです。

| タイトル | オススメポイント! | 作者 | 初版 |

| 白川氏は物性研究室出身らしい。高分子合成系の研究室を狙っていたが人気でくじで負けてしまい結果的に物性に行ったがそれが回り道であったけれどよかったのだそうです。 ノーベル賞受賞テーマについて本人が語っている数少ない本 | 白川英樹 | 1990 |

1980年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1990 | ||

| 1989 | RNAの触媒機能の発見 | シドニー・アルトマン トーマス・チェック |

| 1988 | 光合成を行うタンパク質の解析で光合成反応中心の三次元構造の決定 | ヨハン・ダイゼンホーファー ロベルト・フーバー ハルトムート・ミヒェル |

| 1987 | ||

| 1986 | ||

| 1985 | ||

| 1984 | ||

| 1983 | ||

| 1982 | ||

| 1981 | 化学反応過程の理論的研究 | 福井謙一 ロアルド・ホフマン |

福井氏はそれまで化学分野において数学的な視点が弱かったことに注目し、物理分野の量子力学を有機化学に導入し、量子化学分野の基礎となるフロンティア軌道理論を提案し、その貢献が評価されてノーベル賞受賞につながった。

ただし、本人は実験研究室出身であり、初期の段階で応用化学の実験論文も160以上あるらしい。

1970年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1980 | ||

| 1979 | ||

| 1978 | ||

| 1977 | ||

| 1976 | ||

| 1975 | ||

| 1974 | ||

| 1973 | ||

| 1972 | ||

| 1971 |

1960年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1970 | ||

| 1969 | ||

| 1968 | ||

| 1967 | ||

| 1966 | ||

| 1965 | ||

| 1964 | ||

| 1963 | ||

| 1962 | ||

| 1961 | 植物における光合成の研究 | メルヴィン・カルヴィン |

1950年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1960 | ||

| 1959 | ||

| 1958 | ||

| 1957 | ||

| 1956 | ||

| 1955 | ||

| 1954 | ||

| 1953 | ||

| 1952 | ||

| 1951 |

1940年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1950 | ||

| 1949 | ||

| 1948 | ||

| 1947 | ||

| 1946 | ||

| 1945 | ||

| 1944 | ||

| 1943 | ||

| 1942 | ||

| 1941 |

1930年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1940 | ||

| 1939 | ||

| 1938 | ||

| 1937 | ||

| 1936 | ||

| 1935 | ||

| 1934 | ||

| 1933 | ||

| 1932 | ||

| 1931 |

1920年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1930 | ||

| 1929 | ||

| 1928 | ||

| 1927 | ||

| 1926 | ||

| 1925 | ||

| 1924 | ||

| 1923 | ||

| 1922 | ||

| 1921 |

1910年代

| 年号 | 内容 | 受賞者 |

| 1920 | ||

| 1919 | ||

| 1918 | ||

| 1917 | ||

| 1916 | ||

| 1915 | 植物色素物質(葉緑素クロロフィル)の構造解明への貢献 | リヒャルト・ヴィルシュテッター |

| 1914 | ||

| 1913 | ||

| 1912 | ||

| 1911 |